Teguh Gw

Bandel dalam bahasa Indonesia (menurut KBBI) punya dua arti: (1) [a] melawan kata atau nasihat orang; tidak mau menurut atau mendengar kata orang; kepala batu: dasar anak-anak itu –, tidak suka diperintah; kalau murid-murid itu tetap –, gurunya terpaksa bertindak tegas; (2) [a] tidak mudah rusak; awet: mobil tersebut terkenal memiliki mesin yang — ki (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bandel)

Sedangkan dalam bahasa Jawa (menurut Baoesastra Djawa), kata bandel juga memiliki dua arti:

bandêl kn. 1 ora cingèng, ora gêmbèng; 2 êngg. manuk dianggo jontrot.

(Sumber: Poerwadarminta, W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Batavia: J.B. Wolters, diakses dari laman https://budiarto.id/bausastra/q/bandêl)

Kata bandel (Baoesastra, arti 1) punya kedekatan makna dengan bandel (KBBI, arti 2). Dalam percakapan sehari-hari, kita pun sering memakai kata bandel untuk arti “tidak cengeng”. Kalimat berikut ini contohnya.

Dia wanita bandel. Kematian suaminya tidak melemahkan semangat hidupnya.

Untuk memudahkan pemahaman, bandel yang berkonotasi negatif (KBBI, arti 1) pada tulisan ini selanjutnya ditulis dengan huruf tegak (biasa): bandel. Sementara, bandel yang berkonotasi positif (Baoesastra, arti 1) ditulis dengan huruf miring: bandel. Maka, judul tulisan ini semestinya tertulis “Duo Bandel yang Tidak (Boleh) Bandel”.

***

Dua orang kecil

dalam nada malu-malu

kirim pesan WA

sore itu

Ini dari kami berdua

naskah tulisan yang belum sempurna

sebab itu kami meminta

tulisan kami berdua ini

dikoreksi

(diadaptasi dari puisi Taufiq Ismail, “Karangan Bunga”,

dengan mempertahankan guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan)

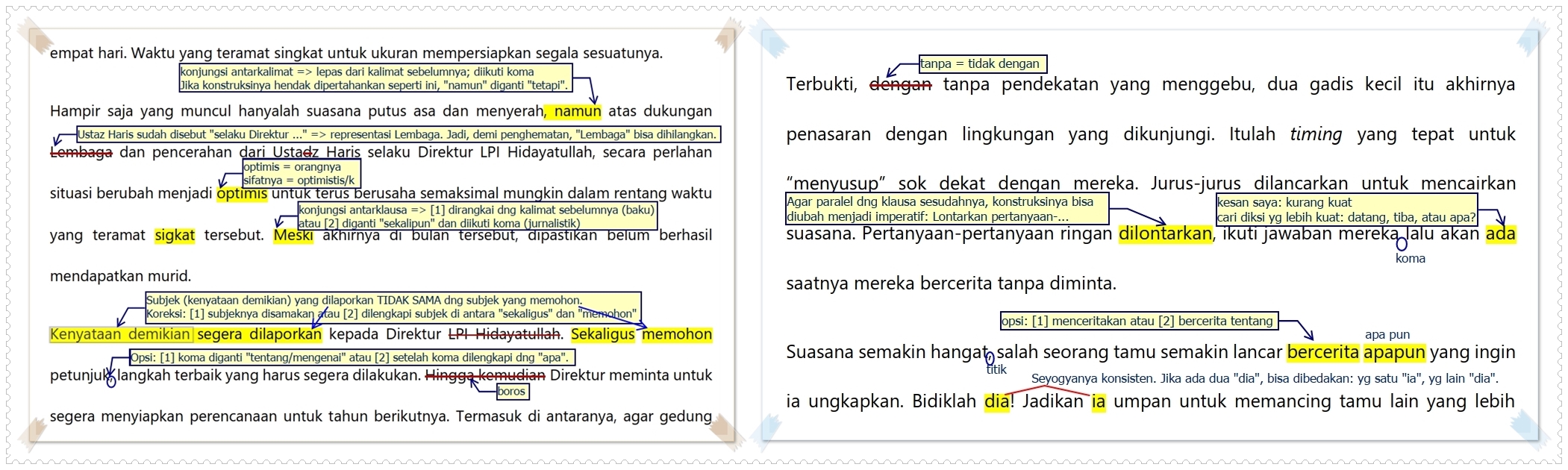

Dua berkas tulisan masuk mengiringi pesan itu. Cuplikan kedua naskah itu tampak seperti foto di atas. Itu penampakan setelah dicoret-coret oleh si penerima kiriman naskah. Jumlah dan kekerapan target koreksi pada tulisan mereka mengindikasikan keduanya benar-benar pemula.

Ketika dilamar untuk menjadi korektor, saya langsung menyampaikan syarat: dokumen akan saya PDF-kan dan di situ saya bubuhkan corat-coret (KBBI tidak memuat kata corat-coret; apakah bahasa Indonesia tidak mengenal dwilingga salin swara?). Kedua calon cantrik menyetujui. Maka, jadilah saya coretor (tukang coret), bukan corrector.

Saya tidak tahu—dan tidak mau tahu—bagaimana perasaan mereka ketika membuka tulisan mereka berubah menjadi penuh coretan. Yang saya tahu, mereka lalu mengirimkan revisiannya masing-masing. Tidak hanya itu, mereka masing-masing bahkan juga mengirimkan karya kedua. Dapat ditafsirkan, corat-coret saya tidak membuat mereka kapok. Mereka berani “berdarah-darah”.

Tulisan kedua mendapat perlakuan yang sama: dikonversi ke PDF, dicoret-coret, lalu dikirim balik. Reaksi mereka juga sama: merevisi tulisan lalu mengirimkan revisiannya, plus karya ketiga. Siklus demikian itu berlangsung setiap pekan. Hingga hari ini masing-masing sudah menghasilkan 23 keping tulisan.

Revisi yang mereka lakukan tidak selalu sekali jadi. Kadang satu naskah harus terkirim bolak-balik antara saya dan penulisnya. Dalam catatan saya, beberapa naskah mengalami revisi empat kali. Itu perevisian yang paling banyak. Mereka berhenti merevisi tulisan ketika sudah mendapat stempel “APPROVED”. Adakalanya tulisan draf ke-1 langsung berstempel “APPROVED”. Jika tinggal menyisakan kesalahan ejaan, hasil revisinya tidak perlu dikirim lagi. Saya percaya, mereka cukup cerdas untuk mengoreksi sendiri berdasarkan coretan yang saya bubuhkan pada bagian yang mengalami salah ejaan itu.

Sekarang jam terbang mereka sudah lumayan. Dapat ditebak, coretan yang mereka terima semakin sedikit. Oh, tidak! Mereka harus naik kelas. Kesalahan pada aspek bahasa, lebih-lebih ejaan, memang sudah relatif minim. Kalaupun masih kadang-kadang muncul, itu hanya akibat tipo saja.

Boleh dikata, kedua-duanya sudah (bagi saya: baru) terampil menuliskan ide. Kalau saya memasang standar rendah, mereka sudah layak untuk dilepas. Namun, sejak awal saya menetapkan standar tinggi. Mereka mesti mencapai tingkat tulisan “enak dibaca”. Sementara ini, mereka baru sampai pada level terampil menulis “yang perlu”.

Untuk cakap meramu dan menghidangkan tulisan yang enak dibaca dan perlu, mereka dituntut lebih bandel. Ibarat kapak, sejauh ini mereka baru diasah dengan ungkal. Batu padas itu cukup untuk memulihkan mata kapak yang sedikit gempil atau bengkok setelah menebang pohon berkayu lunak. Ketajaman kapak hasil asahan ungkal juga sudah memadai untuk menebang pohon serupa. Namun, karena hendak menebang pohon yang lebih keras, kapak pun harus diasah dengan alat yang gesekannya lebih ganas seperti gerinda yang berputar kencang.

Demi melayani ke-bandel-an mereka, saya curi “gerinda” milik TEMPO. Bersyukur, saya sempat mencicipi kelezatan membaca feature yang “enak dibaca dan perlu” tipikal TEMPO, sebelum diberedel penguasa masa lalu. Kini, setelah TEMPO kembali hidup, saya belum pernah membacanya lagi. Saya tetap rindu pada TEMPO. Hanya saja, kerinduan itu tidak cukup untuk diobati dengan kembali membaca TEMPO asli. Saya justru ingin melampiaskan kerinduan itu pada produk tiruannya: koleksi feature berasa TEMPO, karya duo cantrik bandel itu.

Saya bermimpi, pada waktunya nanti TEMPO akan menjelma pada tulisan-tulisan dua orang kecil—badan mereka memang kurus kecil—yang cukup bandel menghadapi hajaran saya itu. Syaratnya cukup ringan bagi mereka: istikamah dalam ke-bandel-an, tak perlu tergoda untuk menyaingi kebandelan sang coretor.

Jika kelak tayang di media institusi mereka—situs web ini, misalnya—insyaallah, tulisan-tulisan itu akan menjadi alat branding yang ampuh. Storynomics, kata Robert McKee.

Tabik.

(Disadur dari https://kang-gw.blogspot.com/2022/08/duo-yang-tidak-boleh-bandel.html)

buy valtrex singapore

buy glucophage online canada

buy metformin online no prescription

1000 mg zithromax online

prednisone pills

safe reliable canadian pharmacy

metformin online usa no prescription

prednisone 60 mg tablet

glucophage 500 price

purchase metformin 500 mg

prednisone 5092

prednisone 50 mg

express scripts com pharmacies